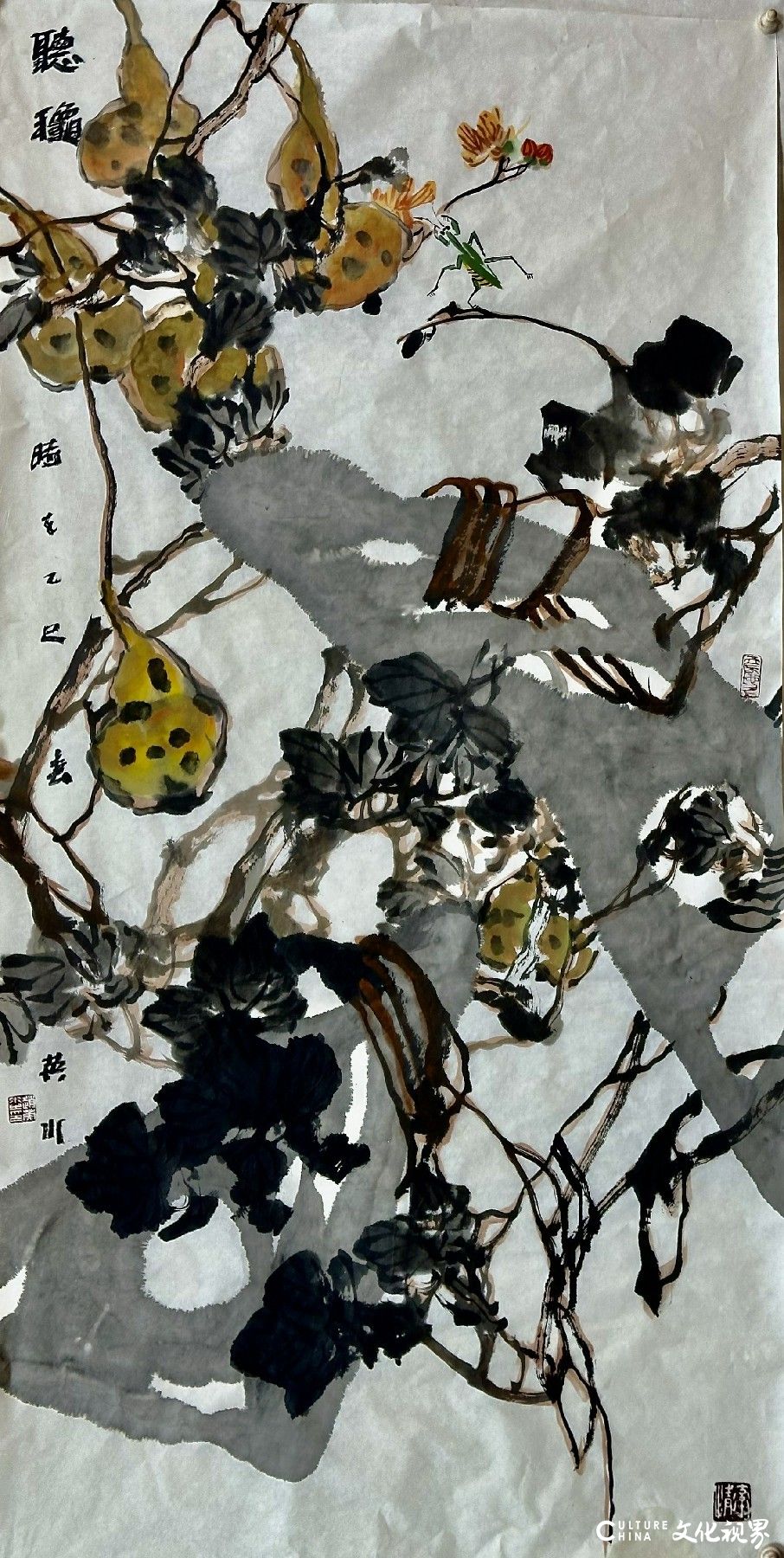

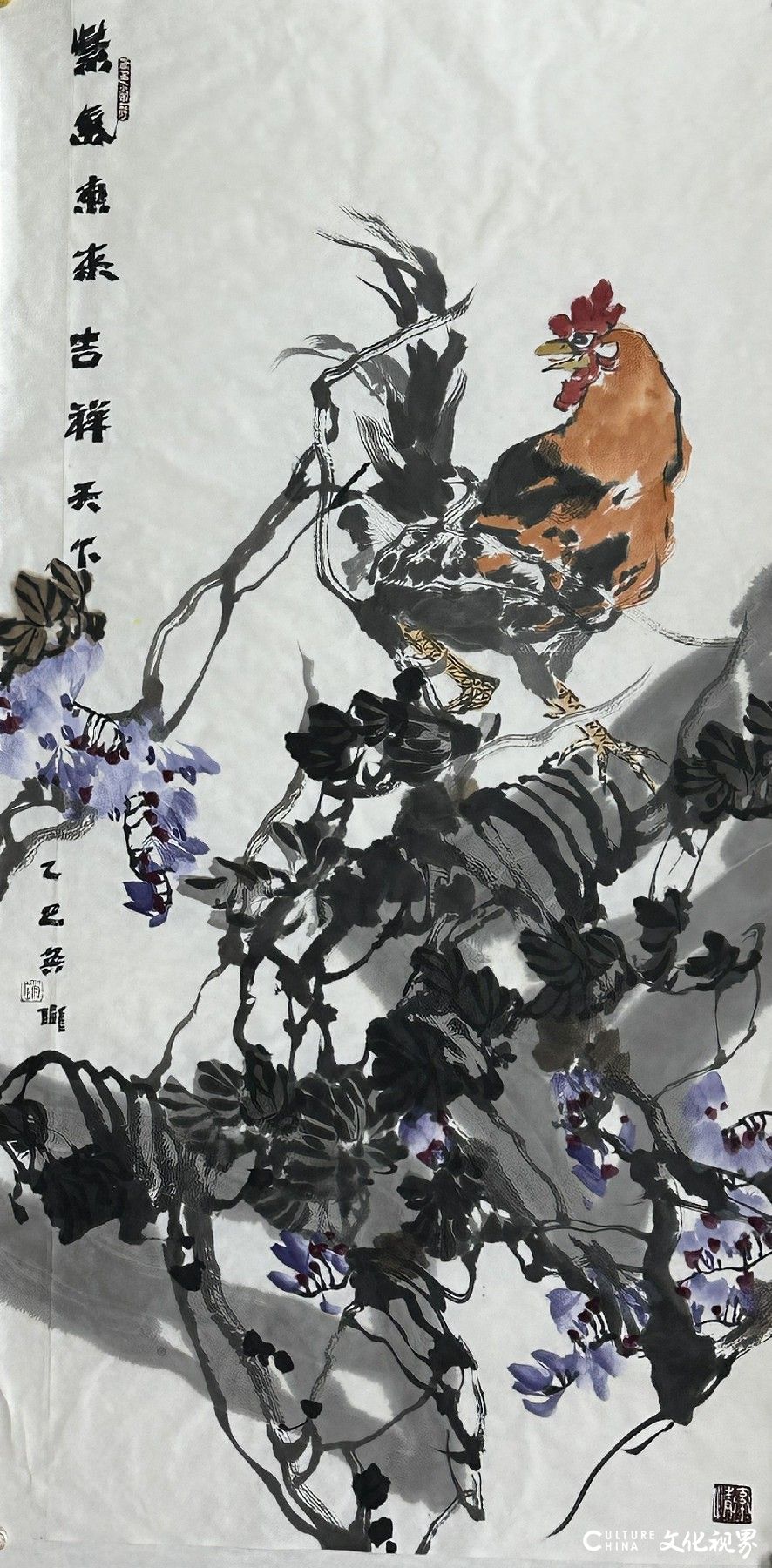

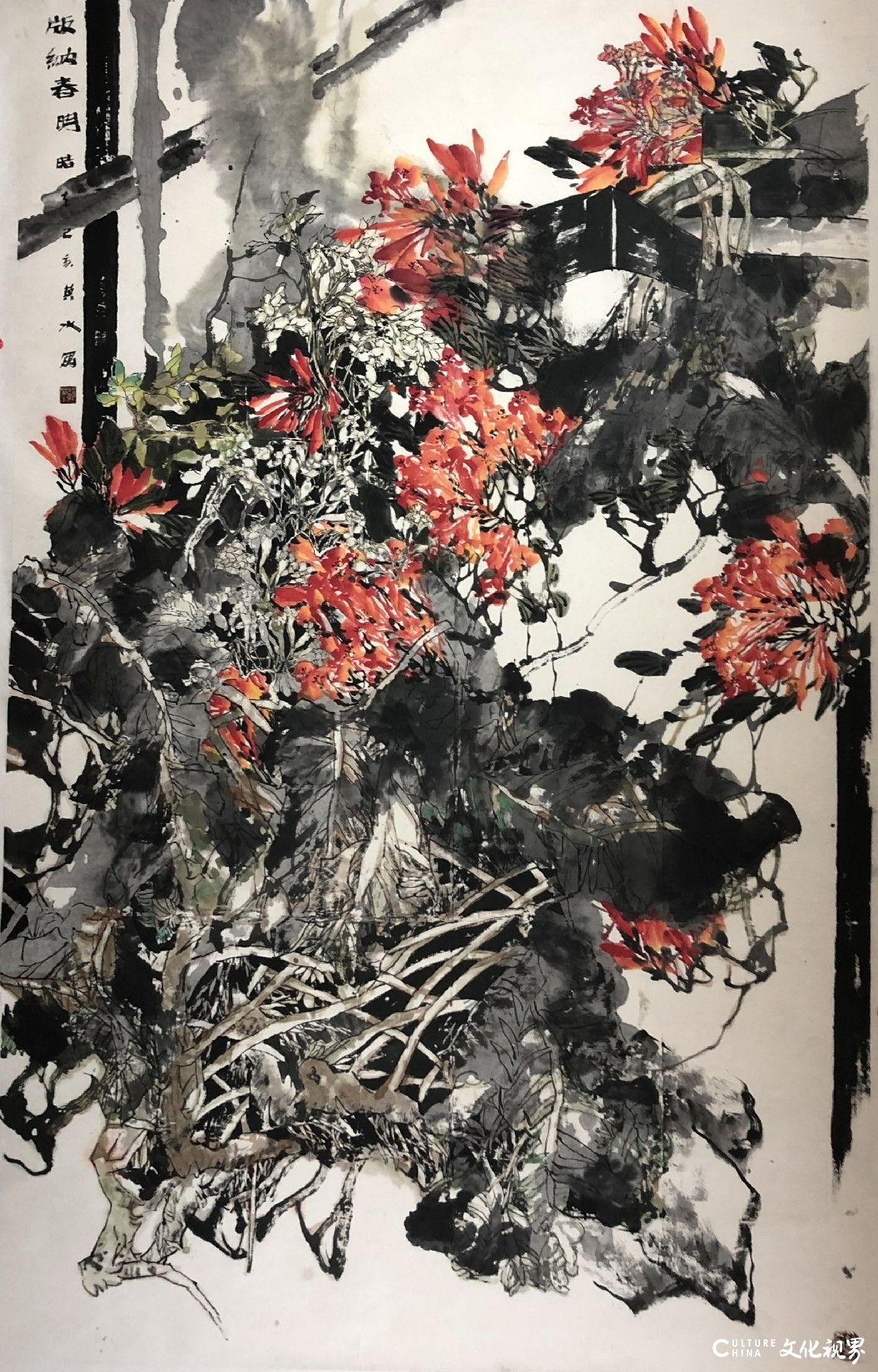

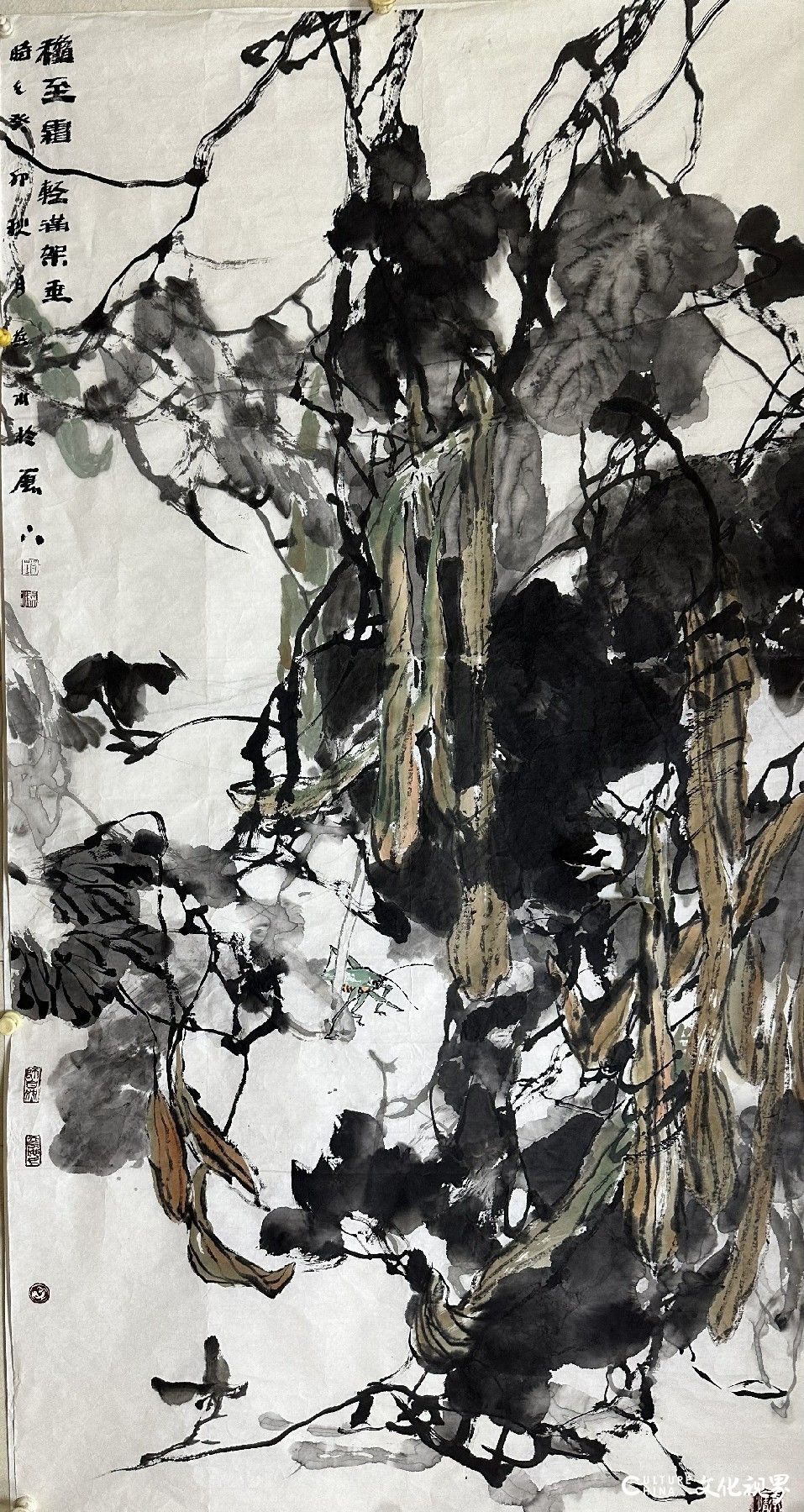

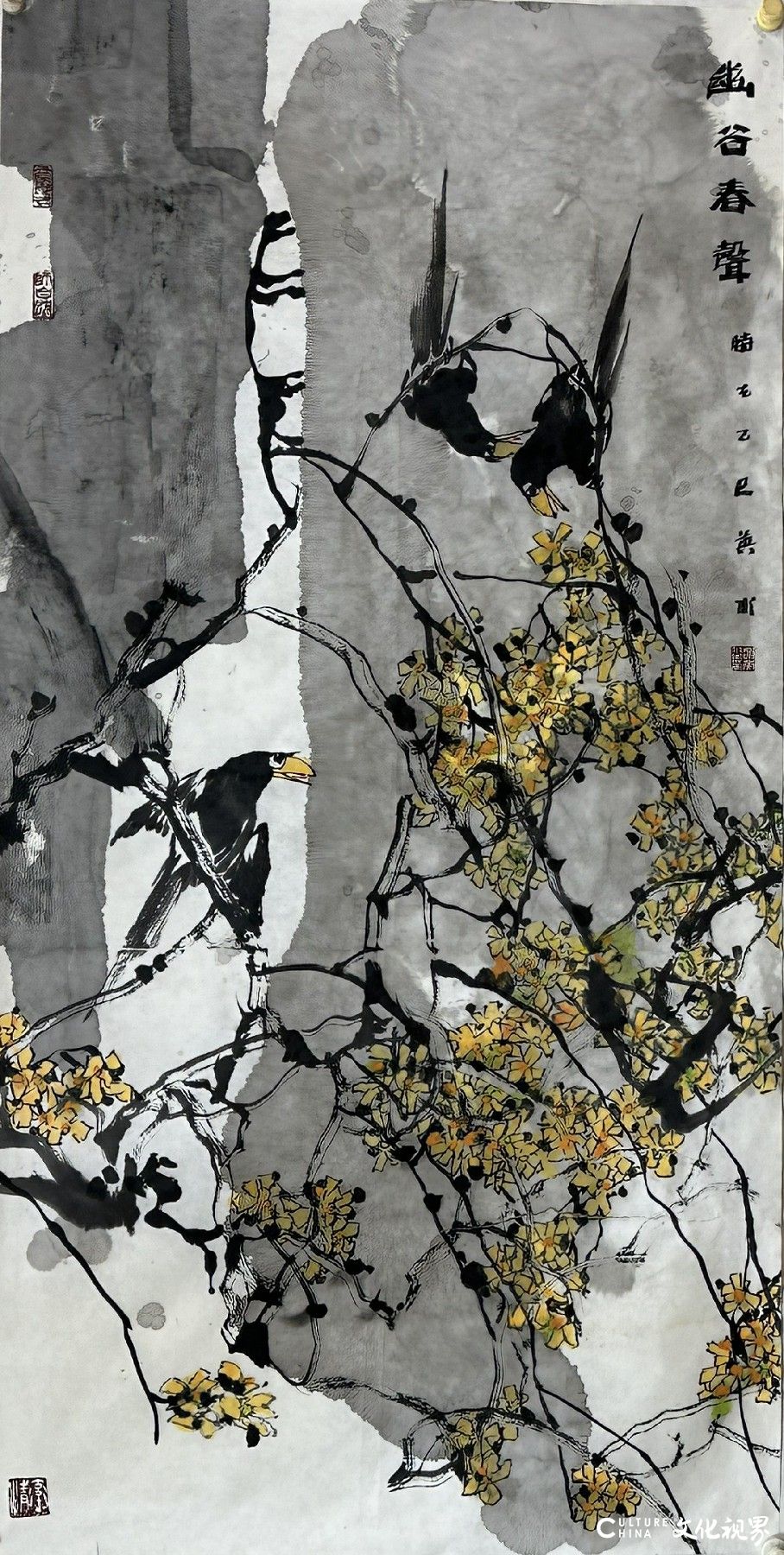

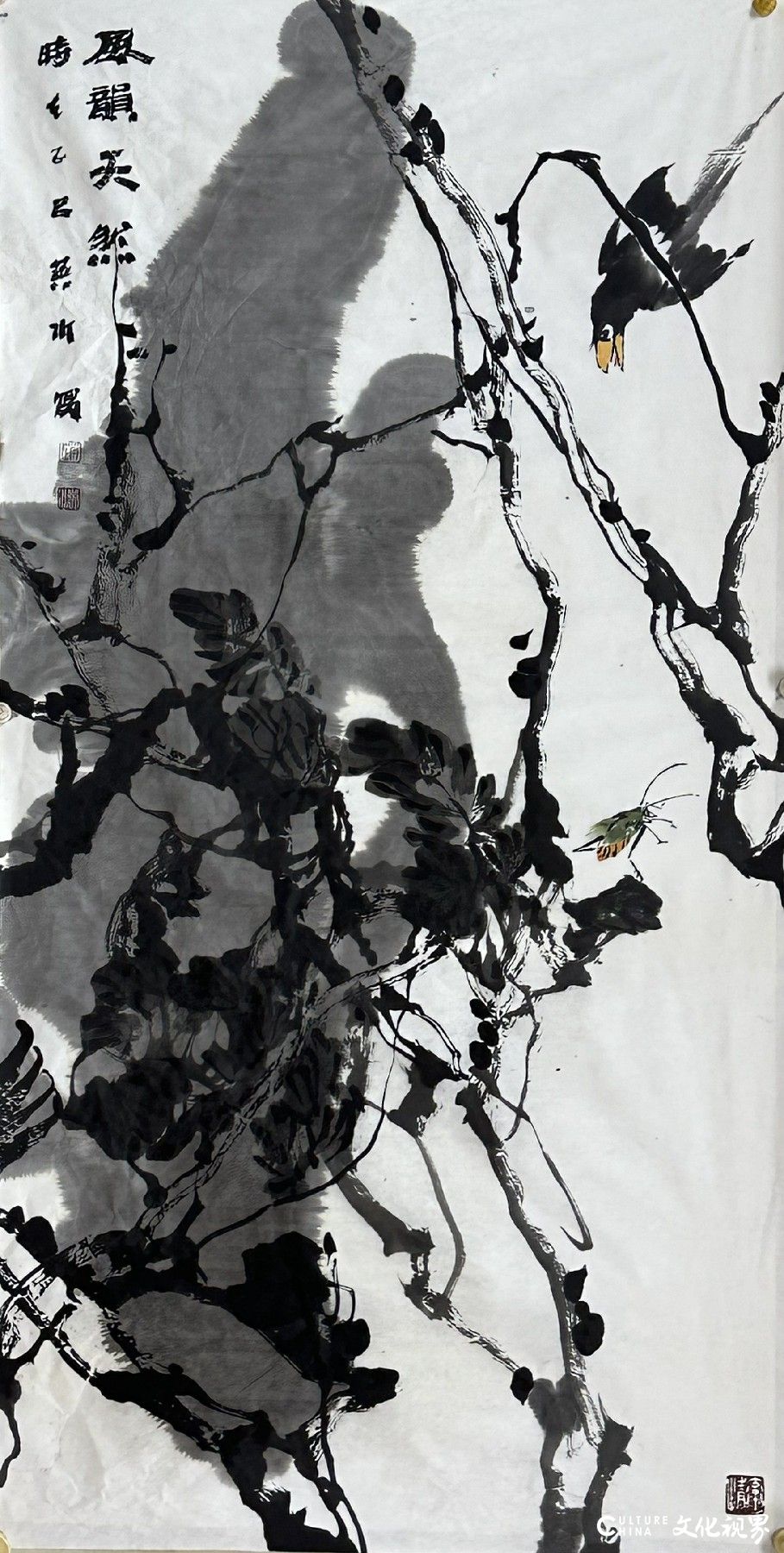

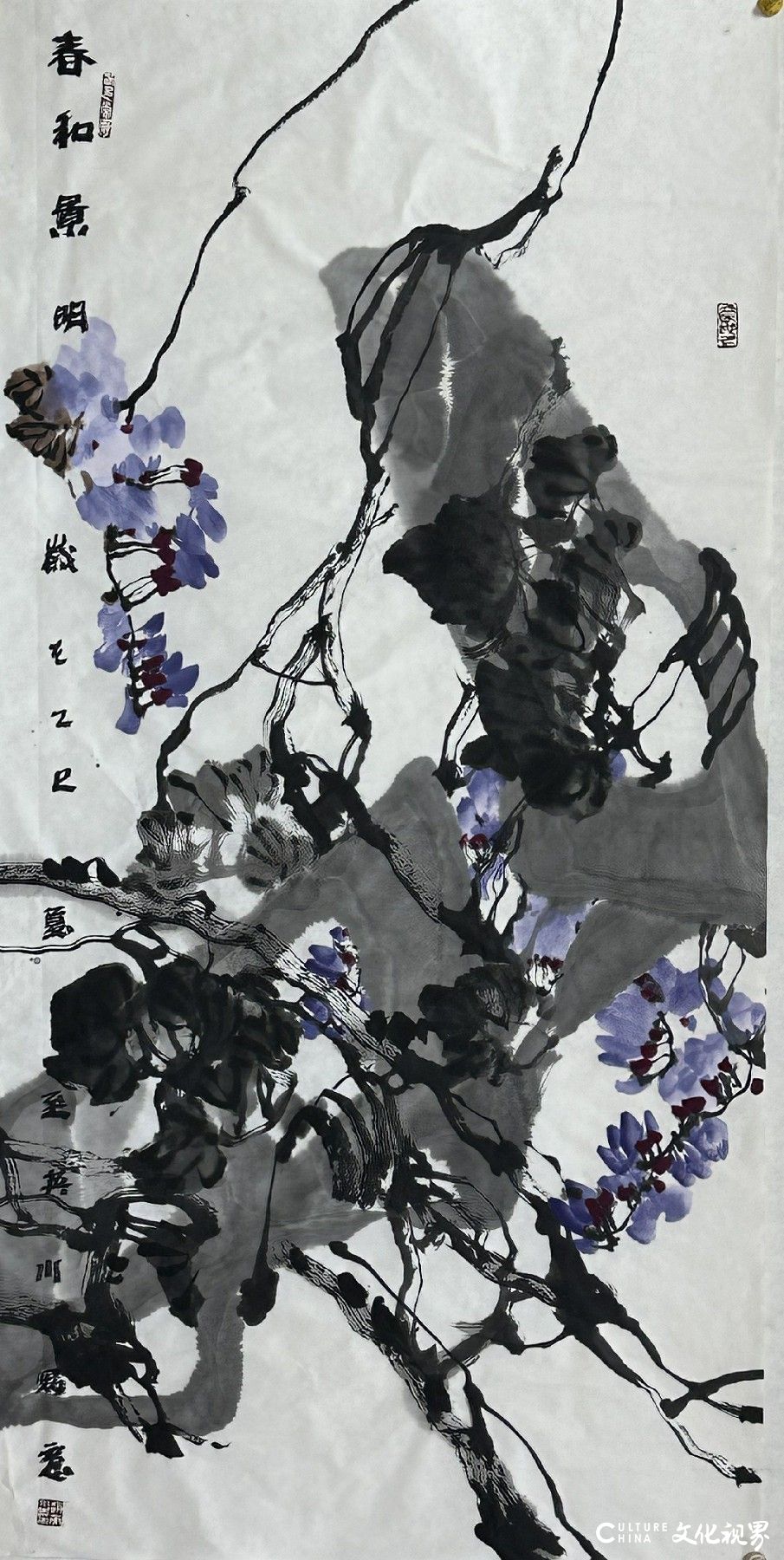

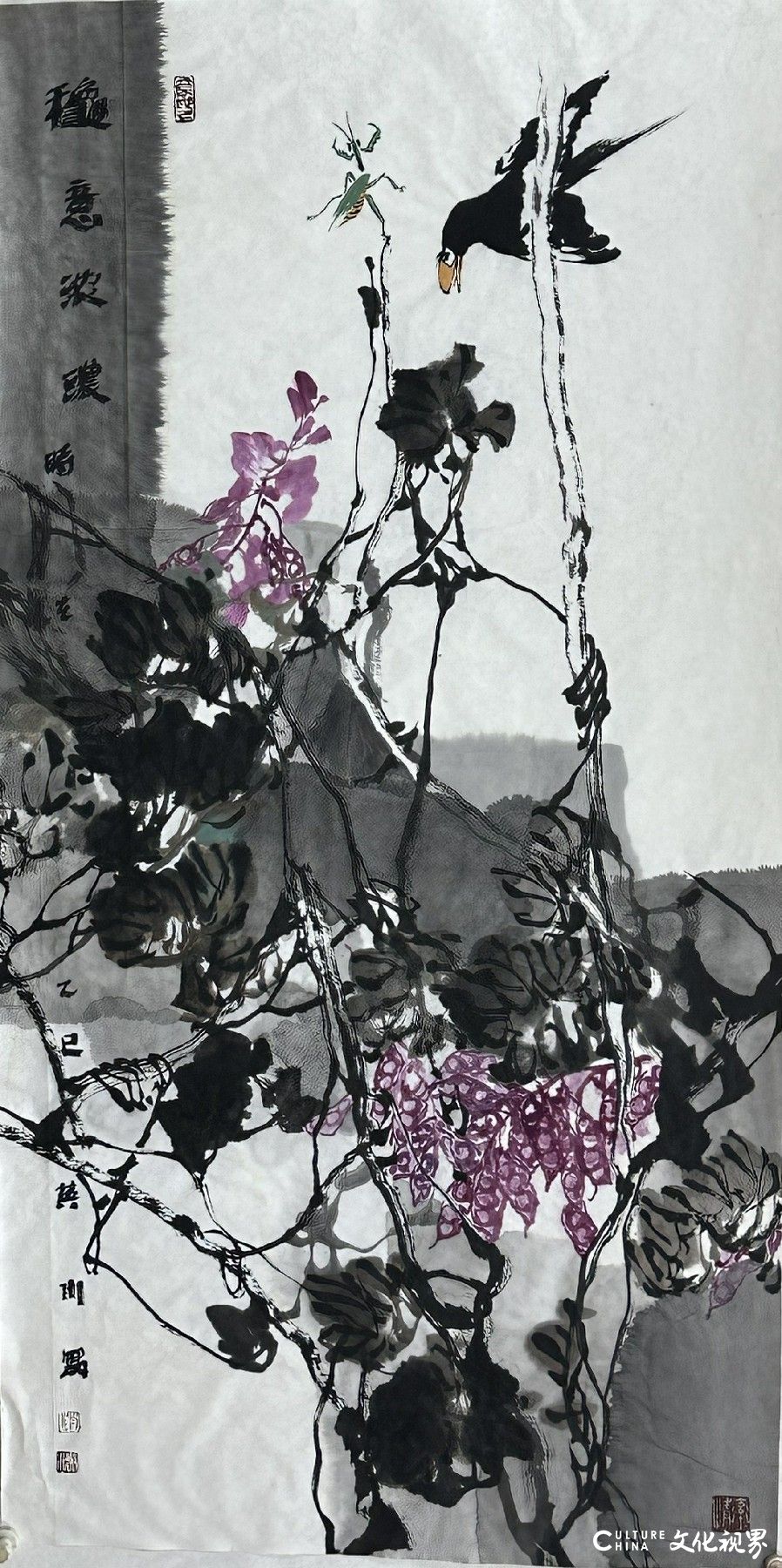

在中国花鸟画的当代脉络中,赵英水的创作始终保持着一种清醒的自觉:既不沉溺于传统符号的复刻,也不盲从于新潮形式的炫技,而是以笔墨为舟,在古韵与新机之间摆渡,最终抵达属于自己的精神彼岸。他的作品,是对文人画传统的深情回望,更是对生命与自然的当代对话,笔墨间流淌的,是对艺术本质的执着与对生活本真的热忱。近期创作中,他将太湖石巧妙融入画面,以简约的笔触勾勒其轮廓,再让藤蔓以草书般的灵动缠绕穿插,刚硬石形与柔韧藤姿相映成趣,为传统花鸟注入了新的视觉节奏。

赵英水的笔墨功夫,深植于传统文人画的沃土。他深谙“笔为骨、墨为肉”的真谛,笔下线条兼具“屋漏痕”的沉厚与“锥画沙”的劲挺。勾勒花枝时,中锋行笔如篆隶写经,一笔不苟中见筋骨;皴擦花叶时,侧锋挥洒似草书走笔,随性而为中显韵致。墨法的运用更是精妙,破墨的交融、积墨的叠加、宿墨的苍劲,在浓淡干湿的变幻中,让花鸟的形态与气韵自然生发。这种对传统笔墨语言的吃透与活用,让他的作品一出手便有古意,却又绝非简单的“复古”,而是在法度之内,透着鲜活的笔墨生命力。而太湖石与藤蔓的新尝试,正是这种笔墨功底的延伸——石的简劲线条与藤的婉转笔意,恰是他对“刚柔相济”笔墨哲学的生动实践。

更难得的是,赵英水从未将传统视为束缚,而是在师法自然中为笔墨注入新的呼吸。他常年行走于山林溪涧,静观花鸟的晨昏情态、四时枯荣,将自然造化的本真气息纳入笔端。在他眼中,花鸟不是程式化的“折枝标本”,而是有性情、有故事的生命个体。这种对自然的体察,在新作中尤为鲜明:太湖石的沉静与藤蔓的舒展,本就是自然界常见的共生景象,他以画笔捕捉这份相生相惜,让石不再是孤立的点缀,藤也不是随意的缠绕,而是共同构成“静中藏动”的生命场域,传统笔墨由此更添几分自然的灵趣。

赵英水的画,最动人处在于“意”的营造。他主张“画者,画心也”,将个人的生命体验与精神思考,悄无声息地融入花鸟世界。他笔下的梅,不止于“凌寒独自开”的孤高,更在虬枝疏影中,透着历经风霜后的温润与通透;他画的竹,也不限于“未出土时先有节”的符号化气节,更在叶叶交叠间,藏着风雨中摇曳却不折的坚韧与从容。这种将物象与心性相融的表达,让花鸟成为画家精神的“外化”——不是直白的抒情,而是含蓄的隐喻;不是刻意的寄托,而是自然的流露。这种将物象与心性相融的表达,让作品超越形似,抵达“物我相融”的境界。观其画,常见简淡笔墨中藏着深意,一枝一叶、一石一藤,皆是画家对生命本真的感悟,观之令人心生共鸣。

在当代艺术多元碰撞的语境下,赵英水的创作始终保持着一种稳健的节奏。他不刻意追求“创新”的标签,却在传统与自然的对话中,让笔墨语言自然生长;他不标榜“个性”的张扬,却在对生命与心性的诚实表达中,形成了独有的艺术面貌。他的花鸟画,是传统笔墨的当代苏醒,是自然生命的诗意定格,更是精神世界的真诚独白。

读赵英水的画,如同与一位沉静的知己对坐,不必言说,便在笔墨的浓淡、意趣的浅深中,感受到那份对艺术的虔诚、对自然的敬畏、对生命的热爱。这或许正是他作品的力量所在:在传统的根基上生长,在时代的土壤中呼吸,最终以笔墨为桥,让观者与画者、与自然、与传统,完成一场跨越时空的精神相遇。(文/DeepSeek)

作品欣赏

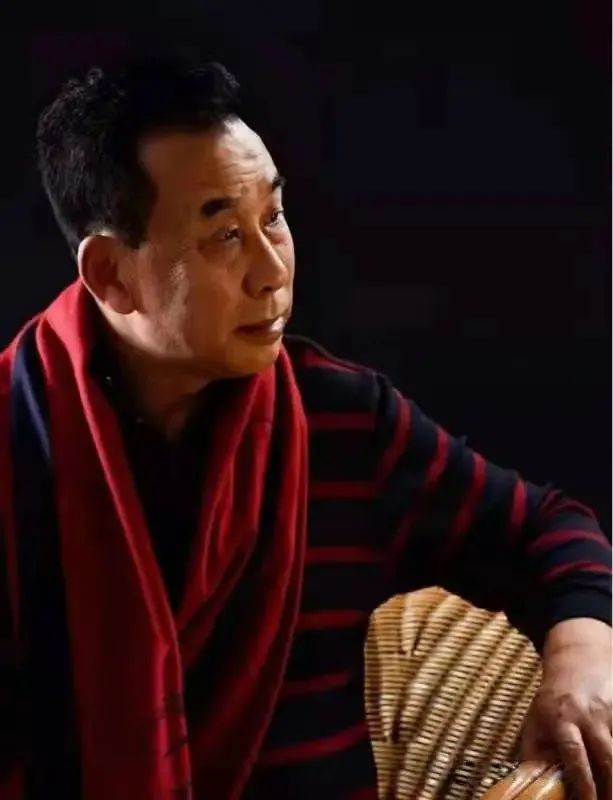

画家简介

赵英水,山东济南历城人。毕业于山东师范大学美术系,结业于中央美术学院中国画高研班。1993年组建齐鲁师范学院美术学院并主持工作。齐鲁师范学院教授,山东美协花鸟画艺委会副主任、山东国画院副院长、中国美术家协会会员、山东画院院委、山东美术家协会第六届主席团成员。